News

“L’evoluzione del paesaggio vesuviano”: il rapporto simbiotico tra terra e uomini

Ascolta la lettura dell'articolo

Un lavoro di 7 anni, iniziato con incontri informali e lectio magistralis è diventato il volume edito da Edizioni Pompeiane “L’evoluzione del paesaggio vesuviano”.

Il curatore, il Professor Claudio Rodolfo Salerno dell’Istituto per la diffusione delle Scienze Naturali, ha raccolto in un libro tutti gli interventi e gli studi fatti dai colleghi dell’Istituto sul tema del rapporto dell’uomo con l’ambiente nell’area vesuviana. La zona vulcanica è stata da sempre caratterizzata dal rapporto simbiotico tra popolazione e territorio. Gli abitanti delle zone attorno al Vesuvio hanno strutturato le loro vite proprio assecondando le caratteristiche territoriali, tenendo conto delle eruzioni e delle trasformazioni geologiche che nei secoli hanno mutato l’aspetto del suolo. Capire questa reciprocità permette di leggere e interpretare l’identità delle popolazioni vesuviane.

Il volume non è però un saggio scientifico. La tematica è declinata e approfondita seguendo percorsi multidisciplinari e artistici che vanno dall’arte contemporanea alla letteratura, dall’antropologia alla biologia e all’agricoltura.

«Tutti i nostri incontri hanno da subito avuto la finalità di diventare una pubblicazione. L’obiettivo è rendere contemporanei e sperimentali gli argomenti così che possano raggiungere quante più persone possibili» afferma il Professore.

Il libro ha, tra gli altri, il contributo del Professor Luongo, ex Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, che apre il volume con la spiegazione di quanto le stratificazioni vulcaniche raccontino una storia di continue trasformazioni in cui l’uomo è perfettamente calato. Altri capitoli riguardano lo sfruttamento delle risorse e quanto ciò riesca a mixarsi con i dati archeologici relativi alle architetture e ai reperti artistici creati con le medesime materie locali. Il discorso sull’evoluzione del paesaggio vesuviano attraversa anche il mondo della scrittura; il capitolo a firma dell’archeologa Luciana Jacobelli spiega che le scoperte di Ercolano, Pompei e Stabiae coincisero con i Grand Tour, ovvero i viaggi d’istruzione che i ricchi rampolli intraprendevano in giro per l’Europa, e che molto interessanti sono gli scritti che le viaggiatrici hanno lasciato delle loro visite in terra nostrana.

Punto di vista fortemente innovativo riportato nel libro è anche quello di Federico Nappo che nel capitolo “Vesuvian Landscape” parla di percezioni olfattive, i cosiddetti Smellscape.

A chiudere il volume il capitolo del Professor Salerno e Dario Macellaro dal titolo evocativo “Paesaggi possibili” che apre le porte a futuri scenari ammonendo la tentazione umana di «avvicinarci ai luoghi con la smania di ammodernare, riqualificare, rendendo sterile il paesaggio, dove l’uomo non c’entra più. Siamo ossessionati dal dover sterilizzare i luoghi dell’uomo. Noi ci occupiamo di quello che ci sta intorno senza capire che tutto nasce, cresce e muore ma acquisisce un vissuto».

A corredo degli studi scientifici, sono presenti moltissime fotografie, mappe, immagini e documenti storici che rendono la totalità della lettura multidimensionale.

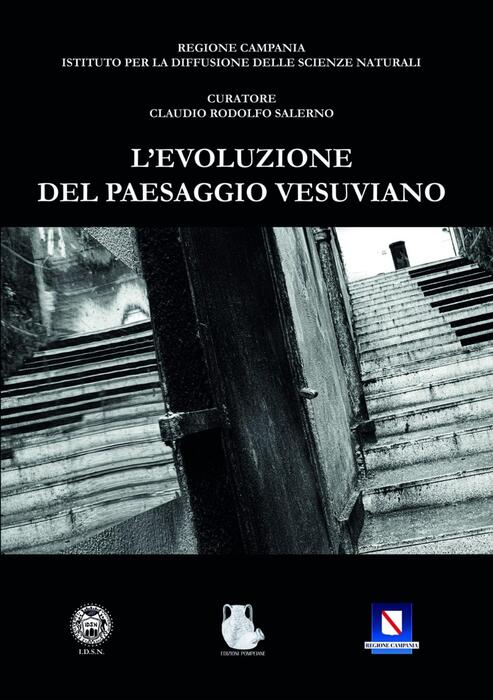

La fotografia utilizzata per la copertina, fortemente voluta dal curatore del libro, presenta una rampa di scale che congiunge un corso di Torre Annunziata e il mare. Questa rampa, da sempre nei ricordi dello studioso, esprime per lui perfettamente il concetto di “vissuto”, la percezione che i luoghi raccontino la loro storia. Anche i luoghi decadenti – e in area vesuviana il Professore ne ritrova tanti – restituiscono bellezza che è «quasi un monito, a dire anche noi abbiamo avuto uno splendore e se si guardasse bene lo troveremmo ancora».

di Emanuela Nicoloro